Ci sono vite che moltiplicano più volte il gioco del caso, del fato e del libero arbitrio evocato dal regista Kieslowski in «Destino cieco» e ripreso nel film di esodio di Peter Howitt, «Sliding doors». Forse perché, nel loro cammino «fertile in avventure e in esperienze» - come la strada per Itaca vagheggiata da Konstantinos Kavafis - sono vite a più dimensioni. Come i talenti che incarnano. Fuori degli standard convenzionali. Soggetti non ad una, ma a più svolte. E capaci per questo di oltrepassare non una, ma molte soglie.

La lunga vita di Dacia Maraini è una di queste. E non solo per la poliedricità della sua scrittura, precocissima: che dai primi testi drammaturgici - sperimentati da preadolescente in collegio a Firenze, fino agli oltre trenta testi teatrali ancora oggi rappresentati con successo anche all’estero – passa per la stesura a 17 anni del primo romanzo, La vacanza - pubblicato poco più che ventenne, quando l’autrice fonda anche con un gruppo di giovani sodali la rivista «Tempo di letteratura», collaborando con racconti anche ad altri periodici letterari e pubblicando poi altri venti romanzi che hanno ispirato una decina di film – e la pubblicazione delle prime raccolte di poesie (da Crudeltà all’aria aperta, mentore nel 1966 Nanni Balestrini, cui seguiranno una decina di volumi) e arriva infine a comprendere nel suo cospicuo corpus anche sceneggiature, una ventina di raccolte di racconti, cinque felici libri per bambini, una trentina di saggi e dieci libri intervista. Ma soprattutto perché Dacia Maraini, a voler trovare un’icona che possa sintetizzarla, sembra impersonare quanto Rosi Braidotti, riflettendo sul femminismo e la crisi della modernità, identifica con l'icona di “soggetto nomade”: ovvero un «soggetto in divenire e nello stesso tempo incarnato e situato, ma proprio perché incarnato e quindi sessuato in grado, a partire dalla differenza sessuale, di pensare ogni altra differenza», perché il nomadismo è anche «un processo attraverso il quale tracciamo molteplici trasformazioni e molteplici modi di appartenenza, ognuno dipendente dal posto in cui ci troviamo e dal modo in cui cresciamo».

Maraini, in apertura del suo libro Viaggiando con passo di volpe (Poesie 1983-1991), lei dice: «Il viaggio mi è amico. Un viaggio che conosco da quando ero bambina» anche per il “demone del vagabondaggio” che ha abitato suo padre, l’orientalista e antropologo culturale Fosco e, prima di lui, sua nonna paterna: la scrittrice Joy Crosse Pawloska. Da Fiesole al Giappone, da Palermo a Firenze e Roma, quale “svolta” ha lasciato di più il segno, in lei?

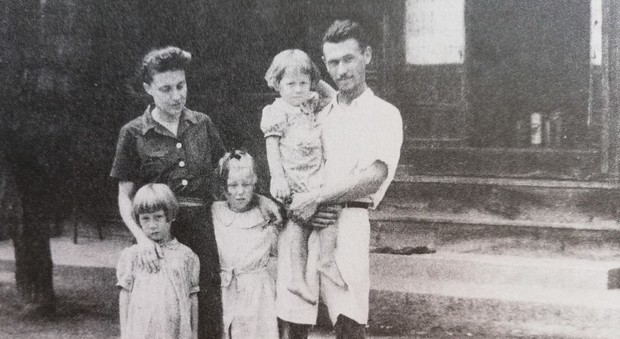

«Sicuramente gli anni giapponesi. Sul finire del ’38, a poco più di un anno, mi sono imbarcata su una nave per il Sol Levante con i miei genitori, antifascisti giovani, belli ed eccentrici: mio padre, etnologo sempre in giro, e mia madre, Topazia Alliata, donna di grande temperamento e talento artistico che ha scelto di dedicare la sua vita alle tre figlie, di cui due nate in Giappone. A tre anni andavo su e giù fra Sapporo dove mio padre studiava gli Ainu e Kyoto. E anche dopo ho sempre continuato, da un paese all’altro, da una città all’altra, con la cocciutaggine di chi conosce il sapore aspro e inconfondibile del nomadismo. Ma l’incanto dell’infanzia è stato spezzato dall’internamento per due anni, dopo il settembre del ’43 (per il rifiuto dei miei genitori, interrogati separatamente, di aderire alla Repubblica di Salò e dunque considerati nemici e traditori del patto tra Giappone, Germania e Italia) in un campo di concentramento a Nagoya. Un’esperienza estrema, radicale, crudele. Per anni non sono riuscita a scriverne».

Ne accennò nelle poesie di «Mangiami pure» (1978) e nel memoir «Bagheria» (1993), prima di affrontare per la prima volta in modo più esplicito questo tabù con «La Nave per Kobe» (2001), quasi un romanzo per immagini ispirato dalla pubblicazione dei diari giapponesi di sua madre dal 1938 al ’41: pagine che si arrestano sulla soglia dell’orrore, ma che hanno riacceso in lei un cortocircuito mai spento…

«È vero. Ma ora finalmente ne sto scrivendo: per un libro che uscirà l’anno prossimo in cui racconto questa esperienza di sofferenze amare: fame, bombe, parassiti, terremoti, malattie, torture psicologiche. Non ci si libera mai di esperienze come quelle: restano, tangibili e sensibili come cicatrici sulla pelle nuda. Ma farne memoria è un dovere, per quanto doloroso. Pur non essendo un campo di sterminio, le condizioni di vita erano durissime: ci davano talmente poco da mangiare che eravamo ridotti pelle e ossa, tutti malati di beri-beri, di scorbuto, di anemia perniciosa, infestati dai parassiti, terrorizzati dai bombardamenti e dai continui terremoti. Pensavo di non uscirne viva. Grazie al coraggio di mio padre, che si amputò un dito alla maniera samuraica ottenendo rispetto, conquistammo un po’ di cibo che ci fece arrivare vivi alla fine della guerra. Oggi, in tempi di pandemia, si fa un grande uso di metafore belliche: ma la guerra è un’altra cosa, molto più terribile di una quarantena in isolamento a casa, condizione a me peraltro congeniale per il mio lavoro di scrittura. E credo che occorra riflettere su cosa significhi la guerra vera, quella che trasforma le persone in nemici, ovvero non persone umane ma animali pericolosi da schiacciare, distruggere, annientare, perfino delle bambine piccole come noi».

Pensa che la pandemia attuale possa costituire una svolta, o almeno una lezione?

«Nel dopoguerra abbiamo vissuto l’entusiasmo collettivo della rinascita, nutrito di grandi passioni. Era un’Italia povera, ma anche molto dignitosa, piena di speranze, non attaccata ancora dagli speculatori, di un fascino commovente che scoprii tornando dal Giappone in Sicilia: terra di una bellezza assoluta, prima di essere irrimediabilmente saccheggiata. E noi, nella povertà, avevamo tantissimi libri: erano la nostra grande ricchezza, come l’esempio del coraggio delle idee controcorrente dei miei genitori. Oggi non ne vedo tanto, in giro. C’è semmai un eccessivo, inconcludente protagonismo mediatico: sempre tutti pronti a criticare ma mai a fare proposte costruttive. Cosa invece che fa una donna bambina come Greta Thunberg, con il contagio del suo entusiasmo che ha risvegliato in tutto il mondo le passioni sopite dei più giovani».

Grandi passioni - contrapposte a piccole virtù di compromesso - che animano tutta la sua vita, e il suo impegno: come la stagione del femminismo negli anni ’70 che l’ha vista protagonista, anche con la fondazione del Teatro della Maddalena. Una ulteriore svolta?

«Il femminismo è stato un momento politico comunitario importantissimo, per me. Attraverso il teatro di strada praticato per anni in quartieri periferici di Roma, gli incontri, le discussioni, i confronti, le assemblee dei collettivi femministi, l’occupazione della prima Casa delle Donne e le nottate in via del Governo Vecchio, sono uscita da una idea solitaria delle ingiustizie storiche. Una presa di coscienza sociale che mi ha fatto scoprire il valore collettivo delle lotte delle donne per i diritti civili: che se non li difendi, li perdi, come è successo in Turchia dove Erdogan ha preso tutti i poteri, ha esautorato il parlamento e ha riportato le donne a casa. Oggi molte giovani donne che sono orgogliose delle nuove libertà conquistate spesso danno per scontato che sono lì per sempre, mentre basta poco per perderle, queste libertà». Ma altre svolte segnano, nel privato, la scrittrice prima degli anni al fianco di Alberto Moravia, con il fervore di un irripetibile "enclave" intellettuale cosmopolita, dell’amicizia salda con Pier Paolo Pasolini, dei viaggi e delle case condivisi. Ed è soprattutto una ferita che dona una vena di malinconia al sorriso luminoso e aperto della scrittrice, come in un verso di William Blake: «L’eccesso di pena sorride». Risale al suo matrimonio nel 1959 con il pittore milanese Lucio Pozzi, durato 4 anni, e alla storia del loro bambino mai nato, perduto al settimo mese di gravidanza.

Come Fallaci in «Lettera a un bambino mai nato», Maraini, lei riesce a parlare di questo dolore in «Un clandestino a bordo» (’93), e ci torna su aanche nell’ultimo romanzo «Corpo felice. Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va» (2018). Ancora un faccia a faccia con la morte: cosa ha lasciato nella scrittrice?

«Il dolore di uno strappo radicale, ma anche un insegnamento altrettanto forte sulla maternità, una delle esperienze più potenti e trasformanti per una donna: tu sei in due, non sei sola. Un figlio è parte della tua carne, la sua perdita è uno strazio. Ti senti irrimediabilmente sola. Ma proprio da questa esperienza tragica di un bimbo amato prima di nascere, nato morto e che stava uccidendo anche me, ho imparato che tutti gli affetti vitali sono parte della tua carne».

Maraini: «Da bambina internata nei campi giapponesi: lo racconto nel nuovo libro che sto scrivendo»

di Donatella Trotta

Martedì 12 Maggio 2020, 13:41

- Ultimo agg. 13:57

7 Minuti di Lettura

© RIPRODUZIONE RISERVATA