«CI vediamo giù alla ringhiera...». Quella frase Guido Trombetti ancora la ricorda, benché da allora di anni ne siano passati un bel po'. Era il settembre del '59 quando suo padre, avvocato, decise di investire tutti i suoi risparmi nell'acquisto di un appartamento al Vomero: cinque stanze, stanzetta, cucina e due bagni. Via San Giacomo dei Capri 59: una casa di cooperativa, in un parco pieno di alberi e giardini, un'oasi verde in un quartiere ancora in costruzione, che niente aveva a che vedere con i «pavimenti ballerini, le bagnarole di stagno, le scale lunghe, pesanti, dissestate» delle quattordici camere su via Foria, lasciate per trasferirsi in collina. Nella casa nuova c'erano l'ascensore e il citofono, «e le mura avevano il colore e gli odori della gioventù».

Sì, ma con chi si vedeva giù alla ringhiera?

«Con una folla di ragazzini. Eravamo padroni incontrastati dei viali del parco - distese di asfalto che ospitavano i nostri giochi, ascoltavano le nostre chiacchiere e custodivano i nostri segreti».

Un punto di incontro, insomma.

«Di più. Quei viali erano il nostro mondo, un universo a sé la cui porta di ingresso era proprio quella ringhiera di ferro che separava un parco da un altro, il parco di sopra dal parco di sotto».

Bel periodo?

«Straordinario. Ci vediamo giù alla ringhiera era una frase ricorrente: ci incontravamo sempre lì, per parlare o per decidere cosa fare. Ricordo che, una volta sedicenni, ci toccava il compito di istruire i ragazzini più piccoli, di dieci, undici anni. Il compito di insegnare e trasmettere idee. Di incuriosire. Di meravigliare».

Questione di generazioni.

«Divisione netta, sin dal primo giorno, tra i grandi e gli altri. I primi avevano dai sedici ai venti anni, gli altri dai dieci ai quindici. Tra i due gruppi vigeva una gerarchia, ma non c'era ostilità. E ogni tanto, a pallone, vincevano pure i più piccoli. Una volta al campo del Cardarelli battemmo i grandi tre a uno, e la notizia varcò le soglie di tutte le case. Ci sentivamo un po' guasconi, e forse anche un po' eroi. In quel contesto, ricordo sempre don Nunzio...».

Chi era don Nunzio?

«Il guardiano notturno. Un lavoro che gli era stato dato come una sorta di ricompensa per l'esproprio della sua terra, sulla quale era stato costruito il parco. In realtà quel parco accoglieva uno spaccato del panorama impiegatizio di allora, un mondo piccolo borghese che cominciava ad assaporare il boom economico, popolando in fretta quelle palazzine spuntate proprio sulla campagna di don Nunzio. Lui aveva tanto da raccontare, e la sera ci riunivamo per ascoltarlo».

Lunghe notti di aneddoti?

«Storie di guerra e di vita contadina. Quanno tenevo 'a campagna, magnavo sempe diceva. Si tutto mancava, accerevo 'na gallina. Oggi tengo 'o posto e faccio fatica a arriva' a fine mese».

Divertimento e storie non le mancavano. E lo studio?

«Mai avuto problemi. Onestamente, ero bravo in tutto. Ricordo la mia scuola media in viale delle Acacie; lì accanto troneggiava il prestigioso liceo Sannazaro, che frequentai in seguito, con la sua storia gloriosa e i suoi insegnanti: il mitico Cupaiuolo, la Girosi, terrore di tutti gli studenti...».

Ha frequentato il classico?

«Sì, all'inizio. Però poi passai allo scientifico».

E perché?

«In quinto ginnasio fui respinto».

Ma non era bravo in tutto?

«Certo. Infatti fui bocciato per motivi disciplinari: litigai con il professore di ginnastica, e allora c'era poco da discutere. Mio padre mi tolse il saluto. Ma recuperai subito. Studiai tutta l'estate e a settembre andai a sostenere gli esami per recuperare l'anno perduto e passare direttamente in terzo liceo scientifico».

Perché cambiò indirizzo scolastico?

«Il liceo classico mi piaceva, amavo molto le materie letterarie, ma era il clima che si respirava al Sannazaro a non andarmi giù. Non ci stavo bene, in quella scuola».

D'altronde, i numeri sono poi diventati il suo mestiere.

«Dopo la maturità, a soli 17 anni, mi iscrissi a ingegneria; successivamente, passai a matematica, dove ebbi la fortuna di incontrare un grande maestro come Carlo Miranda, che mi spalancò le porte dell'università».

Da ingegneria a matematica. Per quale ragione cambiò?

«Durava un anno in meno, e io avevo fretta di cominciare a lavorare. Nella mia vita c'è stato uno spartiacque, la morte di mio padre, giovanissimo. Io avevo 16 anni, mia sorella 10 e mio fratello Amilcare solo 5. Mamma ci manteneva impartendo lezioni di matematica, non ci ha mai fatto mancare nulla, ma sentivo ugualmente forte la responsabilità del capo famiglia».

Meno male che c'erano sempre gli amici della ringhiera.

«Non solo. Perché già qualche anno prima avevo cominciato a frequentare la chiesa di Santa Maria della Rotonda. In sostanza, noi ragazzi del parco ci spostammo tutti lì e in quel luogo cominciammo a crescere, tra l'Azione Cattolica e i campeggi estivi, il ping pong e le prime recite teatrali, e il calcio naturalmente. Ma anche il cineforum: in molti di noi l'amore per il cinema nacque proprio in quella stanzetta asimmetrica dalle panche in legno. Renoir, Bergman, Fellini, Wilder, Hitchcock... li abbiamo conosciuti lì».

Pellicole di qualità.

«La regia era di Luigi Dini, sacerdote dalla personalità non comune. Mistico, mitico, finanche un po' eretico per quegli anni almeno nella forma. Per noi che intanto crescevamo, padre Dini era un riferimento certo, e il suo fascino era amplificato dall'alone delle leggende che noi stessi gli cucivamo addosso. Lo sai che don Luigi ha la licenza papale? Può leggere tutti i libri, anche quelli all'indice. Quelli di Pasolini, Moravia...».

Bel personaggio, padre Dini.

«Tutto si reggeva su di lui. Infatti, quando il cineforum uscì dalla parrocchia per trasferirsi in locali privati, quel mondo si dissolse. Restarono però gli affetti, alcune amicizie. E il rapporto con lui, con quel terribile, amato pretaccio. Anche senza cineforum, continuò il suo atipico e instancabile apostolato, fatto più di gite fuori porta, spettacoli al San Carlo o in altri teatri cittadini, che di preghiere recitate a macchinetta».

Ultimo ricordo: un flirt di gioventù.

«Un anno presi una cotta terribile, come si diceva nel gergo di quel tempo. Venne l'estate, io dovevo partire per il villaggio Coppola e lei per Rimini, fu un dramma. Oggi a quella terribile sofferenza penso con struggente nostalgia. A quanto fosse, a modo suo, terribilmente piacevole. Piacevolmente terribile. Allora non esistevano i cellulari, e le case al mare erano prive dei confort più elementari, figurarsi se c'era il telefono. La vacanza, quindi, voleva dire un mese lontani. Scrivevo poesie, per fortuna andate poi tutte smarrite. Come diceva Croce? Tutti scrivono poesie fino a diciotto anni, dopo solo i poeti».

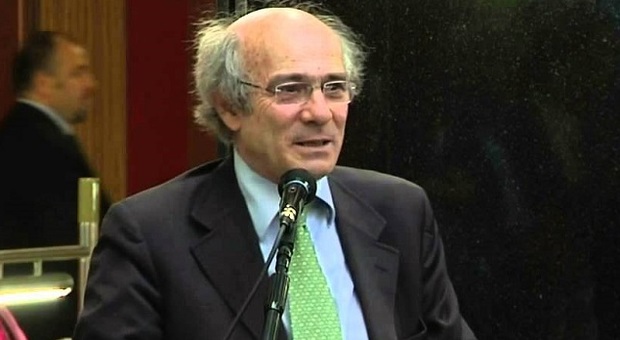

I ricordi di Guido Trombetti:

«Io, bocciato ma con i numeri

per essere Magnifico rettore»

di Maria Chiara Aulisio

Domenica 10 Febbraio 2019, 18:00

- Ultimo agg.

2 Marzo, 11:03

5 Minuti di Lettura

© RIPRODUZIONE RISERVATA