Gli slogan in tv hanno questo di strano: se non confutati diventano mezze verit�. Gli slogan pronunciati l’altra sera a Porta a Porta dal presidente dell’Antimafia Rosy Bindi ne sono un esempio.

Se passa la tesi, da lei sostenuta, che abbiamo la migliore legislazione antimafia d’Europa, che tutti gli altri Paesi ci invidiano non vedendo l’ora di applicarla - chissà perché poi nessuno lo ha fatto ancora! - se passa questa tesi, la lotta alla mafia può andare a farsi benedire. Vale perciò la pena di spiegare che cosa c’è di vero dietro agli slogan che un certo ceto politico adopera senza sapere di cosa parli, nell’intima preoccupazione di blindare le proprie posizioni personali rassicurando alcuni poteri che ne sono garanti.

La migliore legislazione antimafia d’Europa, di cui parla la Bindi, è un codice sull’applicazione delle cosiddette misure di prevenzione che consente di confiscare patrimoni finanziari, immobili e aziende in assenza di un giudicato penale, cioè prima che sia intervenuta una sentenza di condanna. La sottrazione della proprietà avviene con un procedimento in camera di consiglio, cioè con ridotte garanzie di contraddittorio tra le parti, che valuta la pericolosità sociale dei titolari dei beni e l’inspiegabile sproporzione tra questi ultimi e i mezzi professionali e finanziari atti a produrli. Si tratta di una legislazione speciale, ai limiti della costituzionalità, che si può spiegare e accettare solo in quanto strumento utile in un contesto di lotta alla mafia. Ma che, proprio per questa sua valenza emergenziale, dovrebbe impegnare lo Stato al rigore e all’efficienza. Accade invece il contrario.

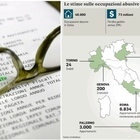

Grazie al codice Alfano-Maroni, nel giro di pochi anni è stata acquisita al patrimonio pubblico un’enorme quantità di beni, in particolare immobili e aziende, che lo Stato ha lasciato marcire e fallire. Ciò è dipeso in parte proprio dall’inadeguatezza della «invidiabile» legislazione antimafia. Che è scritta con una logica fallimentare, diretta cioè a proteggere e in qualche modo privilegiare i terzi creditori, e contiene una serie di vincoli che rendono quasi impossibile la prosecuzione dell’attività di impresa o la vendita dei beni confiscati. In realtà dietro un vincolo ideologico, che si giustifica con lo slogan «se vendi i beni la mafia se li ricompra», si è costruito un gigantesco sistema burocratico-corporativo, di cui fanno parte le procure, la categoria degli amministratori giudiziari, l’apparato burocratico dei prefetti e alcune associazioni no-profit che godono di legittimazione, affidamenti diretti e autonomia. È l’antimafia italiana, un carrozzone che avanza dietro i suoi suggestivi inni alla legalità. Senza che nessuno spieghi ai cittadini che cosa costa e che cosa produce. Cioè quante aziende sequestrate sono fallite (la risposta sarebbe: la quasi totalità), quanto pagano le procure agli amministratori e chi mette il naso in queste consulenze (la risposta sarebbe: nessuno, perché non c’è una Corte dei Conti che verifichi e contesti le spese della magistratura inquirente), chi certifica i bilanci e l’uso delle risorse delle associazioni dell’antimafia militante (che gode del regime di particolare vantaggio concesso al cosiddetto quarto settore).

Il paradosso è che, di fronte a questo disastro, la tesi prevalente di alcuni politici è: la legge ha fallito? Vuol dire che funziona! Bisogna insistere. È stata una pazzia affidare il controllo dei beni confiscati a un’agenzia istituita a Reggio Calabria e costituita da 8 prefetti che non hanno la minima idea di quello che sia la mafia né l’amministrazione di un’azienda? Aumentiamo i prefetti! Non riusciamo a vendere i beni confiscati? Nominiamo, è questa la tesi espressa dalla Bindi in tv, un supermanager di Stato, una sorta di IRI dell’antimafia a cui affidare tutto il patrimonio sequestrato per convertirlo a finalità sociali. Poi ci si stupisce se a Casal di Principe, dove la magistratura ha lavorato bene per davvero decapitando un’intera generazione di mafiosi, i figli hanno ancora più fiducia dei padri degenerati che dello Stato.

Non finisce qui. C’è qualcosa che ha trasformato la legislazione antimafia da un’aberrazione utile in una mostruosità giuridica e civile. Questo qualcosa è l’estensione che se ne è fatta ad ambiti che con la mafia nulla hanno a che vedere. Ciò è avvenuto con i pacchetti sicurezza che, tra il 2009 e il 2012, hanno consentito l’applicazione delle misure di prevenzione alla corruzione, alla ricettazione, fino all’evasione fiscale, configurando un vero e proprio orco burocratico-giudiziario che interviene a gamba tesa sulla libertà dei cittadini.

L’ultimo capolavoro l’ha fatto il guardasigilli Cancellieri, riportando l’emissione dei certificati antimafia sotto il controllo delle singole prefetture, in attesa di una irrealizzabile banca informatica che incrociasse tutti i dati disponibili nel Paese. Con l’effetto che questi nullaosta, indispensabili per partecipare a qualunque gara, si rilasciano a mano in un termine ordinatorio, che può dilatarsi all’infinito. E in un clima in cui la mancanza di una certificata verginità vale un sospetto e un sospetto vale una mezza prova, un prefetto rispettoso delle forme può rilasciare un certificato atipico, che recita più o meno così: tu non sei mafioso, però... Una sorta di insufficienza di prove della burocrazia, che scarica sull’ente locale la responsabilità di affidare o meno a quell’impresa un appalto. Tutto lavoro per i Tar.

Ecco l’antimafia che ci invidierebbe l’Europa. Un pachiderma clientelare, che serve soprattutto a se stesso e su cui nessuno mette bocca. E che continua a sciupare l’impegno di tanti magistrati e il sacrificio di uomini come don Giuseppe Diana, trasformandoli in icone per celebrare una legalità fatta di belle parole e mascherare un potere fatto di pessimi esempi.

I buchi dell'Antimafia e la legalità delle belle parole

di Alessandro Barbano

Mercoledì 19 Marzo 2014, 12:15

- Ultimo agg.

20 Marzo, 16:50

4 Minuti di Lettura