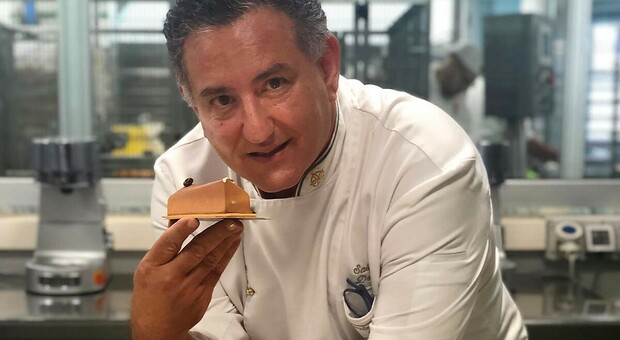

Questa è la storia di un ragazzo che non aveva una cucina e che ha portato la sua torta davanti a un papa. Una volta Chaplin ha detto che più dell'intelligenza, abbiamo bisogno di dolcezza. Con i profumi e i sapori, Sal De Riso ha costruito un impero e preso le luci della ribalta. Pure quelle della televisione. Ogni tanto coincidono. È l'inventore dei profiteroles al limone e dell'abbinamento ricotta e pera. «Lo sa qual è il gesto in cui c'è più dolcezza? Una coppia che a tavola si guarda negli occhi, uno fa assaggiare all'altro il boccone che sta mangiando. Quando dice: prova questo. È il momento d'amore più alto».

Quando ha scoperto di avere talento?

«Credo che siano gli altri a riconoscere del talento in una persona. Ho iniziato questo lavoro a 14 anni, dopo le scuole medie. Mi ero iscritto all'istituto alberghiero di Salerno e avevo cominciato negli hotel della costiera amalfitana, come cuoco: all'epoca si facevano 4 anni di apprendistato, sette di cucina. Ero aiuto chef in tutta la linea di preparazione, ai secondi piatti durante il servizio, di mattina seguivo la linea dei dolci. Ne ero attratto. Forse perché avevano qualcosa in comune con il lavoro di mio padre».

Che cosa faceva suo padre?

«Aveva un bar tabacchi a Minori, durante l'estate vendeva pure granite e qualche gusto di gelato. Mi hanno incoraggiato gli amici di famiglia e i conoscenti, dopo aver assaggiato cosa sapevo fare al buffet per i 25 anni di matrimonio dei miei, 110 invitati, tutti che chiedevano dove avessimo preso i dolci.

Quali dolci preparò, se lo ricorda?

«Bavaresi d'arancia, una torta a tre piani classica, profiteroles, mignon, dolci al bicchiere. Ora sono diventati una moda, io li facevo già nel 1983 all'Hotel Palumbo di Ravello. Era una necessità. Senza stampi e attrezzature in silicone, si usavano le coppe del Martini per fare la mousse. Qualche settimana dopo, mi venne l'intuizione di usare il limone di Amalfi e non il cioccolato, per i profiteroles. Facevano tutti gli stessi dolci. Si sparse la voce che c'era un ragazzo a Minori che si era inventato una cosa nuova. Venivano di proposito da Salerno, anche da Napoli, io gli regalavo pure l'esperienza del racconto della storia del limone. Oggi lo chiamano lo storytelling dell'ingrediente».

Da chi ha imparato?

«Autodidatta. Col tempo ho seguito dei corsi, in Italia, all'estero, per imparare tecniche, l'uso di nuovi prodotti, vedere nuove attrezzature. Mi regalarono un viaggio a Parigi e me ne andai in visita alle pasticcerie migliori della città. Un giornalista romano mi riconobbe, era stato nel mio laboratorio in costiera, e mi presentò a un gruppo di bresciani che erano là con il grande Iginio Massari. Fu a Parigi che scoprii l'esistenza dell'abbattitore di temperatura, questo grande frigorifero che surgela rapidamente i prodotti e consente di creare stratificazioni di creme. Tornai a casa e feci fare i salti mortali a mio padre per comprarlo. All'inizio mi sono appoggiato nel suo tabacchi per la vendita».

E dove preparava i dolci?

«Sulla cucina bianca smaltata di mia madre, coi suoi due moulinex. Il fornaio del paese di pomeriggio mi faceva usare la sua. Cuocevo le basi, preparavo il pan di spagna, le pastiere, i bignè, e trasportavo tutto da lui, qualche volta a piedi, 200 metri di distanza. Il forno era ancora caldo dal mattino. Ho iniziato a venderli in Brianza, dove conoscevo dei ristoratori. Ho cominciato così».

È più importante la tradizione o l'innovazione?

«La tradizione non deve mai morire. I dolci classici sono il ricordo della nostra infanzia, della mamma, del pasticciere sotto casa. Intendo il babà, la sfogliatella, le famose paste che si portano la domenica alla suocera. Ma senza l'innovazione si rimane fermi. La crema pasticciera si chiamava artigianale quando veniva cotta nella pentola sul fuoco e messa sul tavolo di marmo a raffreddare. Avremmo dovuto chiamarla inquinata. Era piena di batteri. Con la tecnologia, oggi si pastorizza il tuorlo dell'uovo a 85-87 gradi, si raffredda più rapidamente, i computer seguono cottura e umidità. Si produce di più e meglio».

Mi dica un ingrediente a cui è debitore.

«Ho sempre puntato sui prodotti nostri: i fichi bianchi del Cilento, le albicocche del Vesuvio, le mele annurche. Sono stato educato alla qualità quando ero apprendista negli alberghi a cinque stelle. Se devo dirne uno, scelgo il burro. Quarant'anni fa, tutti facevano i dolci con la margarina. Io andavo a comprare il burro a Brescia. Non era facile trovarlo in blocchi da 3-5-10 chili. C'era un'azienda locale che lo faceva arrivare dal Belgio, attraverso un importatore piemontese. Lo caricavo in macchina e tornavo a casa. L'innovazione mi stava mettendo nei guai. Un giorno mi trovo il controllo di una squadra anti-frodi in laboratorio. Vennero in sette. Volevano sapere che me ne facessi di tutto quel burro, visto che i dolci si preparavano con la margarina. Pensavano lo rivendissi ai caseifici di Tramonti».

Come fa un meridionale a produrre il panettone milanese più premiato?

«Sono andato a imparare da loro la tecnica del lievito. Ho provato e riprovato. Ho vinto 16 premi a concorsi milanesi, l'ultimo nel 2019. Con altri colleghi del sud abbiamo rilanciato il panettone artigianale. Diciamo che a Milano si erano un poco rilassati. Ne producevano solo di industriali. Quando siamo arrivati con i nostri profumi di agrumi grattugiati e bacche di vaniglia, siamo riusciti a riportare un'idea di qualità. Gli ultimi dati Nielsen dicono che su 260 milioni di euro di fatturato del panettone, 130 arrivano dalla produzione artigianale, che copre un fabbisogno del 18%».

Dopo un'idea nuova, vince l'orgoglio o la stizza per essere copiati?

«In me l'orgoglio. Spero che ricotta e pera resti nella storia. Sono passati 25 anni. Un giorno viene da me un contadino di Agerola con una cassa di pere. Non sapeva cosa farne. Lasciatemele, gli dissi, le assaggio e vedo. Erano dolcissime, piccole, rotonde, come delle mele. Stavo infornando una pastiera. Le sbucciai con un pelacarote, per bloccarne la maturazione le misi in padella a cubetti con zucchero, vaniglia, amido. Pensavo di farci qualche crostata per la colazione. Invece era rimasta della ricotta dalla pastiera. Provai. È nato questo biscotto che unisce tre eccellenze del territorio: le pere di Agerola, la ricotta di Tramonti, le nocciole di Giffoni. Lo vedo in giro imitato, spesso in malo modo. Ho registrato nome, marchio, forma, ma non attaccherò mai nessuno. La cultura dell'enogastronomia deve essere aperta».

Che libri leggeva da ragazzo?

«Fumetti. Ma guardi che già da piccolo andavo a comprare libri di ricette sulle bancarelle. Ne conservo uno vecchissimo con le ricette dei susamielli, i rococò, gli struffoli, tutta la pasticceria dei conventi, i rosoli, le abitudini degli antichi romani, i dolci fatti solo con gli ingredienti che avevano all'epoca: miele, fichi secchi, pinoli. Il resto è rivisitazione: portare tutto al gusto dei nostri giorni. Il cliente moderno esige un dolce che sia leggero, fresco e bello esteticamente. Così si possono mettere le foto sui social.

Dove si mangiano i dolci migliori del mondo?

«In Campania, sicuramente. In Francia ci sono grandissimi nomi della pasticceria, c'è la tecnica, c'è l'eleganza, c'è la precisione. Non c'è il gusto che esiste da noi».

De Riso, dica la verità: c'è un dolce che non le piace?

«Guardi, io li mangio quasi tutti. Il pudding inglese, quello che fanno a Natale, proprio no. È pesantissimo come il piombo».